Strumenti e oggetti musicali¶

import os

import sys

path = os.path.abspath('rappresenta')

sys.path.append(path)

from main import *

Introduzione ¶

Fino a questo punto abbiamo ragionato in astratto, senza prendere in considerazione il soggetto principale che genera la musica ovvero la sorgente sonora.

In epoca moderna per quanto riguarda la produzione di un'onda sonora e la ri-produzione musicale abbiamo a disposizione due tipi di sorgente sonora:

- gli strumenti musicali acustici (comprensivi della voce e degli strumenti virtuali ovvero le diverse tecniche di sintesi e di elaborazione del suono).

- i sistemi di diffusione elettroacustici.

Queste tipologie hanno caratteristiche molto diverse tra loro a livello percettivo, cognitivo ed espresessivo influendo enormenente sul significato musicale.

I primi sono fortemente caratterizzati dalla riconoscibilità del loro timbro e da tutto quanto ne deriva sotto il profilo:

percettivo

Il suono proviene (si propaga) dallo strumento stesso.

L'osservazione dei movimenti fisici dell'interprete modificano la percezione acustica pura.

Il luogo di fruizione (sala da concerto, stadio, teatro, etc.) modifica la percezione che è filtrata dalle aspettative.

cognitivo

Riconoscimento e collocazione storico/geografica nella cultura di riferimento

Tipo di relazione con i rispettivi codici e linguaggi musicali.

Il luogo di fruizione può coincidere o meno con la cultura di riferimento del linguaggio musicale impiegato.

espressivo

Potenza acustica e sonorità dello strumento. Ad esempio un trombone ha un potenziale emotivo implicito molto differente da quello di un'arpa indipendentemente dal linguaggio musicale impiegato.

Tecniche strumentali e la possibilità più o meno ampia di generare nuances espressive.

Organico strumentale e il conseguente tipo di impatto sonoro ed emotivo che può generare.

I secondi invece possono riprodurre suoni generati da qualsiasi tipo di sorgente sonora senza tuttavia possederne le caratteristiche:

percettive

Il suono può provenire da qualsiasi punto in base al posizionamento degli altoparlanti ed essere di diverso tipo a seconda del sistema di diffusione.

acustico (mono)

frontale (stereo)

campo acustico (quadrifonia, ottofonia, acousmonium, etc.)

immersivo (ambisonic, wavefield synthesis, dolby surround, etc.)

L'osservazione dei movimenti fisici dell'interprete è assente agevolando la percezione acustica pura (oggetto musicale).

Il luogo di fruizione modifica la percezione ma non è necessariamente pubblico (evento sociale) ma anche privato (ascolto in cuffia in qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione di vita quotidiana).

cognitive

Riconoscimento e collocazione storico/geografica nella cultura di riferimento non solo musicale.

I codici diventano infiniti oppure assenti (negazione della musica come linguaggio - musica di sottofondo).

Tipo di relazione con i rispettivi codici:

musicali nel caso di riproduzione esclusivamente musicale.

visivi nel caso di musica da film o più in generale di opere audiovisive (sinestesia).

ambientali nel caso del sound interaction design e di alcune tipologie di auditory display.

espressive

- Potenza acustica e sonorità del sistema di diffusione. A differenza degli strumenti acustici non dipende dal numero di altoparlanti impiegato ma dalla potenza elettrica del sistema di diffusione. Oltre alla considerazione elementare questa caratteristica sovverte completamente l'impatto emotivo ad esempio all'arpa di prima un potenziale emotivo implicito maggiore di quello di un'orchestra sinfonica.

- Le nuances espressive diventano infinite.

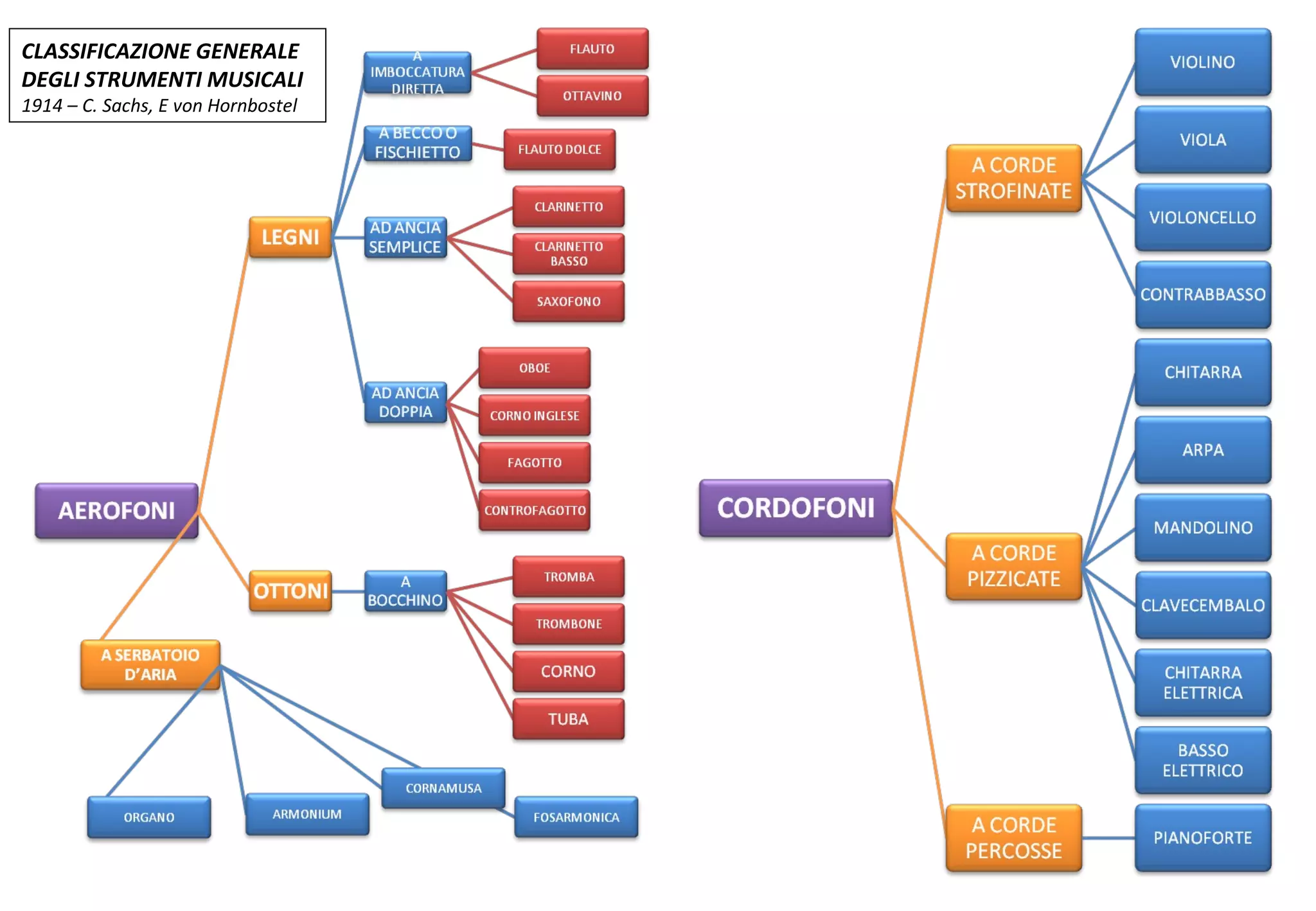

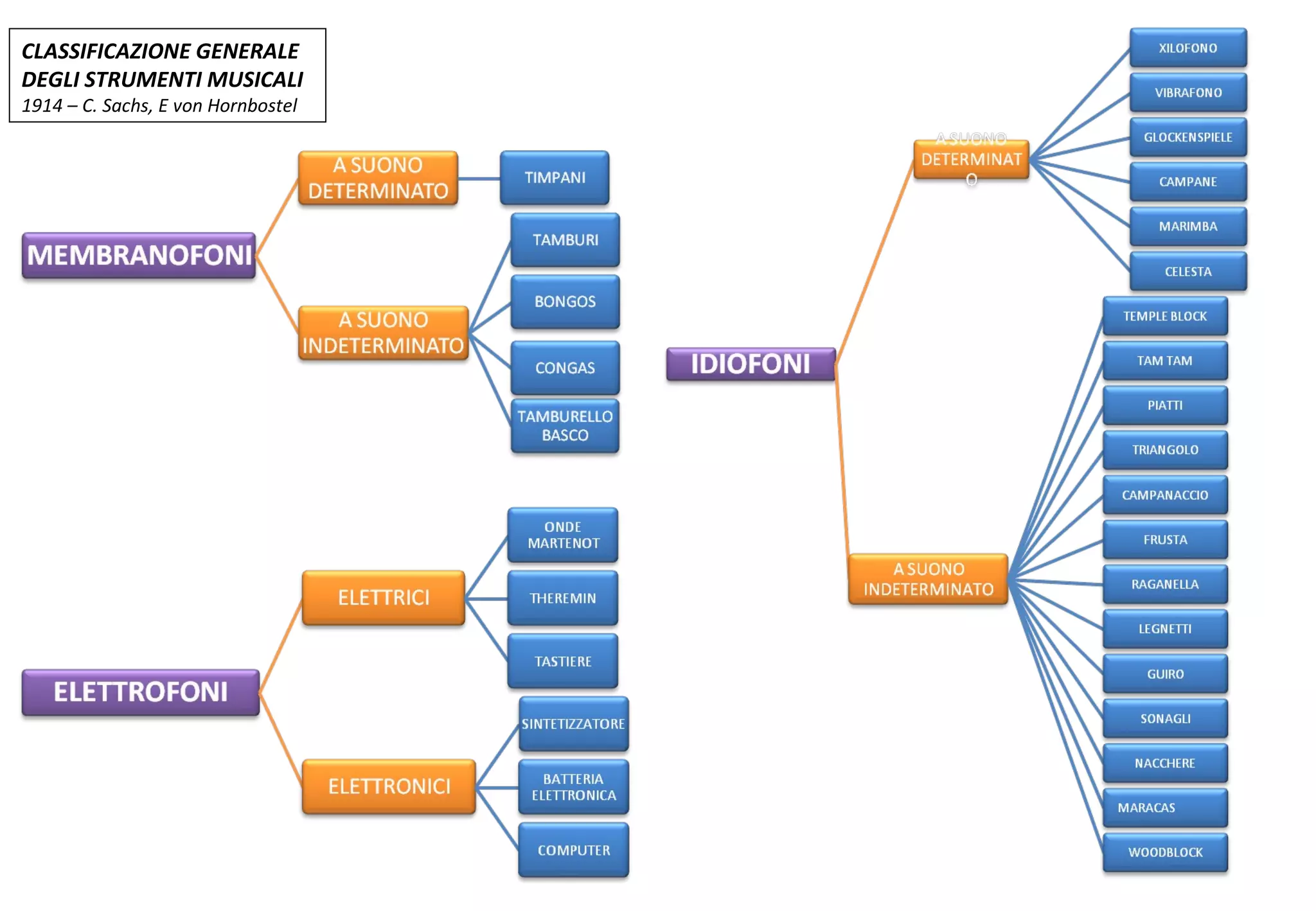

Cenni di organologia ¶

Disciplina che studia gli strumenti musicali sotto il profilo storico, acustico e meccanico nonchè le loro tecniche costruttive e prassi esecutive.

Secondo Curt Sachs considerato il fondatore dell'organologia gli strumenti musicali possono essere raggruppati in cinque classi organologiche determinate sulla base del materiale responsabile della produzione del suono:

- cordofoni - la produzione del suono avviene mediante la vibrazione prodotta da una o più corde di cui sono dotati.

- percuotendole corde (es. pianoforte)

- pizzicandole con dita, unghie, plettri (es. chitarra)

- meccanismi azionati da tastiere che inducono il pizzico sulla corda (es. clavicembalo)

- strofinandole con archetti (es. violino) o ruote (es. ghironda)

- facendole lambire dal vento (es. arpa eolica)

- aerofoni - la produzione del suono avviene mediante la vibrazione prodotta dall'aria stessa. Sono suddivisi in due classi:

- aerofoni liberi dove l'aria che produce il suono è esterna allo strumento ovvero senza cassa di risonanza. (es. organo a canne, armonica, fisarmonica, etc.).

- aerofoni risonanti che sono i veri e propri strumenti a fiato. Si distinguono ulteriormente in:

- a imboccatura semplice o libera (es flauti).

- tubi ad ancia.

- semplice (es. clarinetti, saxofoni)

- doppia (come gli oboi, fagotti)

- trombe.

- naturali

- cromatiche (con valvole e pistoni).

- membranofoni - la produzione del suono avviene mediante la vibrazione prodotta da una membrana tesa.

- A percussione diretta - mani, bacchette, etc.

- A percussione indiretta - tamburi tibetani, sonagli, collier, windchimes, etc.

- A pizzico - (come il gopi yantra del Bengala).

- A frizione - (cpme il putipù o caccavella).

- idiofoni - la produzione del suono avviene mediante la vibrazione prodotta dall'corpo stesso dello strumento.

- percussione diretta (es. bastone, tuboing).

- percussione indiretta il corpo viene percosso con le mani o latri oggetti (es. triangolo, marimba).

- percussione a concussione l'esecutore fa a impattare tra loro due o più oggetti uguali (es. piatti, nacchere)

- percussione a raschiamento (es. guiro).

- percussione indiretta a scuotimento interna o esterna (es. maracas).

- pizzico (es. scacciapensieri)

- frizione (es. glassarmonica)

- elettrofoni - la produzione del suono avviene mediante una circuitazione elettrica o un dispositivo elettromagnetico.

- Mellotron, Onde Martenot, Theremin, Telharmonium, e tutti gli strumenti moderni.

Schema riassuntivo

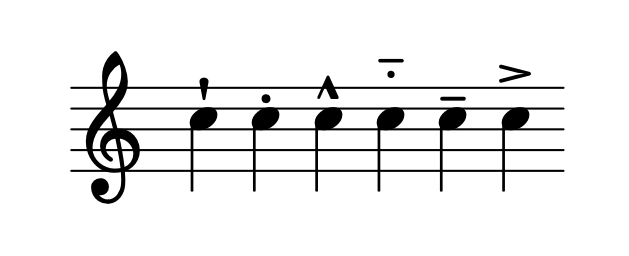

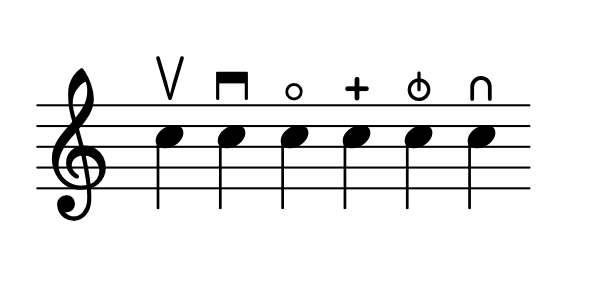

Articolazioni musicali ¶

Le azioni attraverso le quali viene prodotto il suono con uno strumento musicali si chiamano tecnica strumentale.

Le tecniche strumentali si sono evolute nel corso dei secoli seguendo:

- le migliorie tecnico costruttive degli strumenti

- le necessità poetiche ed espressive del periodo

Sono principalmente orientate a sfruttare al meglio le possibilità sonore ed espressive dei singoli strumenti.

La loro simbolizzazione grafica è data dalla articolazioni musicali.

Alcune sono comuni a moltissimi strumenti come lo staccato o tenuto.

Altre sono strettamente legate alla tecnica strumentale specifica cone arco o pizzicato.

Oggetti sonori, uditivi e musicali¶

Prendiamo ora in considerazione alcune tematiche connesse alla seconda tipologia d'ascolto ovvero quella neutra diffusa attraverso altoparlanti.

oggetto sonoro

un suono o una parte di suono o un insieme di suoni che sia anche di fatto pertinente in quanto tale per un soggetto.

un suono a sé stante analizzabile indipendentemente dalla sua causa (sorgente) ma unicamente per le sue qualità intrinseche (P.Schaeffer).

Sottolineiamo la differenza tra:

nota (elemento musicale) intesa come una porzione di musica in qualsiasi condizione (piano simbolico).

oggetto sonoro inteso come una porzione di musica con cui un soggetto entra in relazione (piano concreto) i cui parametri possono essere ad esempio l'andamento, la grana, la massa, la texture e può essere piatto, profondo, largo, etc. Questo perchè delle note sono organizzati i singoli parametri come altezza e durata mentre negli oggetti sonori questi assumono una unità indivisibile (morfosintassi).

Sempre secondo Shaeffer e i compositori di musica concreta e musica acusmatica un oggetto sonoro deve poter essere ascoltato:

- al di fuori da ogni valenza culturale,

- al di fuori da ogni rapporto con la realtà da cui è scaturito.

- al di fuori di ogni possibile rimando percettivo.

- non deve avere alcun significato.

Praticamente la negazione della semiotica generale.

oggetto uditivo

una rappresentazione mentale che abbia come forma quella che comunemente prendono i suoni (nonché il silenzio) quando vengono uditi.

La neuropsicologia classifica almeno cinque tipi di immaginazione sonora:

- volontaria - quando pensiamo un suono anche senza averlo udito (struttura profonda).

- involontaria - (earworm) quando una melodia ascoltata compare nella mente in modo ripetuto senza un atto volontario (ora non me la levo più dalla testa).

- involontaria permanente - una melodia come la precedente che diviene ossessiva e si ripete nel tempo.

- allucinosi sonora - un disordine mentale associato ad allucinazioni sonore da parte di persone con disturbi dell'udito (sordità o altro).

- allucinazioni sonore - suono come sintomo di disturbi mentali di diverso tipo (sento le voci).

- volontaria - quando pensiamo un suono anche senza averlo udito (struttura profonda).

oggetto musicale

un oggetto uditivo basato sulla musica intesa come suoni organizzati nel tempo dall'uomo con l'intento di arricchire o intensificare esperienze acustiche attraverso un impegno attivo (ascoltare, danzare, eseguire).

In base a queste categorizzazioni la differenza tra oggetto sonoro e oggetto musicale cambia nel corso del tempo nonchè attraverso le diverse comunità umane.

Il campo della musica è più ristretto a quelli del sonoro e dell’uditivo (non tutti i suoni in un determinato periodo storico e contesto culturale sono musica mentre tutte le musiche di ogni periodo storico e culturale sono fatte di suoni).

Quali suoni vadano a costituire la musica in un particolare periodo storico per una particolare comunità dipende dalle convenzioni vigenti in quel periodo e per quella comunità.

Le asserzioni estetiche di Schaeffer e della musica acusmatica sono valide dunque solo parzialmente al netto dei principi semiotici generali.

Terminologia ¶

- Strumento musicale - oggetto costruito con lo scopo di produrre suoni organizzati rispondenti a esigenze culturali specifiche per la produzione della musica.

- Tecnica strumentale - insieme di modalità di azioni atte a produrre suoni differenti da uno strumento musicale.

- Organologia - Disciplina che studia gli strumenti musicali sotto il profilo storico, acustico e meccanico.

- Classi organologiche

- cordofoni

- aerofoni

- membranofoni

- idiofoni

- elettrofoni

- Articolazioni musicali - tecniche strumentali usate per eseguire note e suoni con una particolare intenzione di transizione o di continuità con ciò che viene prima e/o dopo, nonché la sua rappresentazione grafica.

- Oggetto sonoro - suono a sé stante analizzabile indipendentemente dalla sua causa e che sia pertinente in quanto tale per un soggetto.

- Oggetto uditivo - rappresentazione mentale di un suono.

- Oggetto musicale - oggetto uditivo basato su un'organizzazione dei suoni nel tempo (linguaggio musicale).

- Filtri - dispositivi analogici o digitali impiegati per modificare il timbro di un suono.

- Equalizzatori - banchi di filtri con un efffetto più modrbido rispetto a questi.

Domande sospese ¶

Perchè l"uomo ha cominciato a costruire e utilizzare strumenti musicali tra i 43.000 ai 35.000 anni fa?

Ipotesi sull'origine della musica:

- teoria della selezione sessuale similmente alle altre specie animali.

- teoria del mezzo comunicativo simile al linguaggio per aumentare la coesione sociale.

Quali sono le principali relazioni tra lo sviluppo teconologico nella costruzione degli strumenti e i linguaggi musicali.

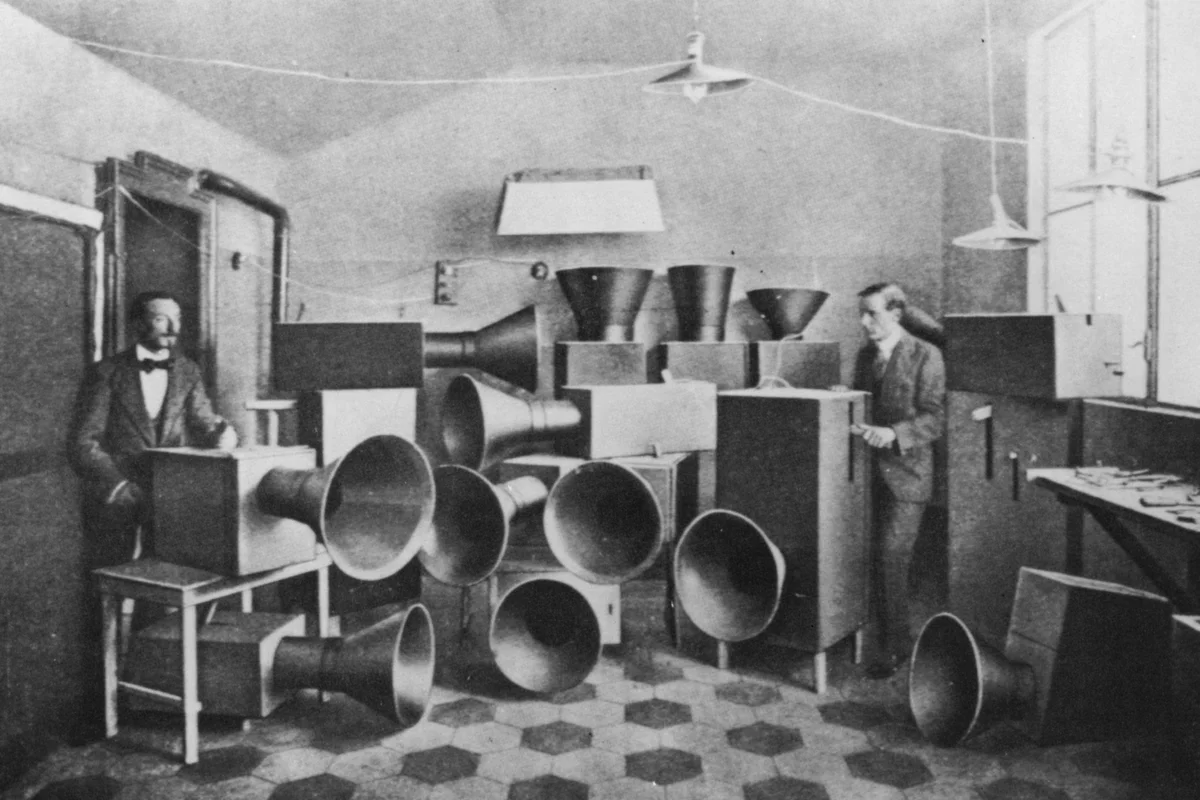

Riprendendo quanto accennato nel paragrafo sugli oggetti musicali e sonori impostare un ragionamento su suono, rumore e musica che inanelli le seguenti opere ed autori.

L.Russolo e l'arte dei ruomori - futurismo in musica.

Intonarumori come strumento musicale, perchè voler intonare i rumori?

P.Schaeffer e la musica acusmatica.

J.Cage - 4'33'' - aspetti semiotici.

Soundscape e musica d'ambiente.

Che tipo di relazione narrativa si instaura tra i suoni concreti di tipo cinematografico dell'inizio e la parte strumentale di queto brano dei Pink FLoyd?

Rappresentazioni informatiche ¶

Codice ¶

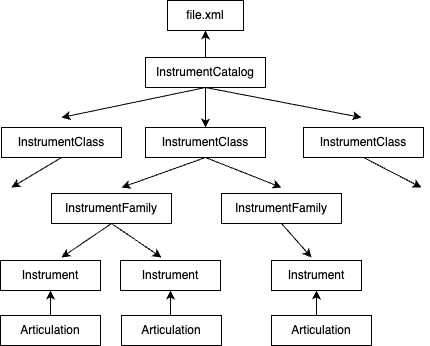

In base a quanto emerso nel paragrafo cenni di organologia possiamo ipotizzare un modello informatico per la rappresentazione di un catalogo di strumenti musicali.

Le informazioni che vogliamo memorizzare per poi poterle richiamare al bisogno sono:

- Classi strumentali

- Nome

- Famiglie di strumenti

- Nome

- Strumenti

- Nome

- Chiave (in Bb, in E, etc.)

- Range in note scritte (E:3-C:7).

- Intervallo traspositore (up or down).

- Range in note reali.

- Articolazioni possibili.

La procedura informatica più performante in questi casi consiste nel memorizzare tutte le informazioni in un file di testo (data file) formattate attraverso una qualche sintassi (come XML o JSON) che ne permetta la lettura e decodifica (parsing) da parte di diversi linguaggi informatici e che ci permetta inoltre di aggiungere, modificare o rimuovere facilmente i dati.

In questo caso scegliamo il formato XML (instruments.xml)

Un esempio di un blocco del file che contiene le informazioni per due tipi di Clarinetto (in Sib e in La).

<InstrumentFamily name="Clarinet">

<Instrument name="Clarinet" key="Bb">

<Range>

<Low>e:3</Low>

<High>c:7</High>

</Range>

<Transpose direction="down" interval="M:2"/>

</Instrument>

<Instrument name="Clarinet" key="A">

<Range>

<Low>e:3</Low>

<High>c:7</High>

</Range>

<Transpose direction="down" interval="m:3"/>

</Instrument>

</InstrumentFamily>

Dopo aver redatto tutte le informazioni che vogliamo memorizzare definiamo quattro classi attraverso le quali possiamo recuperare diversi tipi di informazioni:

- InstrumentCatalog - legge il file XML e popola tutte le istanze delle classi necessarie per ottenere le informazioni.

c = InstrumentCatalog.instance() # Genera l'albero delle classi da un file XML

c.print_catalog() # Stampa il catalogo ordinato

Strings

Violin

Violin [G:3-A:7]

Viola

Viola [C:3-E:6]

Cello

Cello [C:2-C:6]

Double Bass

Double Bass [C:2-C:5] down P:8 [C:1-C:4]

Woodwinds

Piccolo

Piccolo [D:4-C:7] up P:8 [D:5-C:8]

Flute

Flute [C:4-D:7]

Alto Flute [C:4-C:7] down P:4 [G:3-G:6]

Oboe

Oboe [Bb:3-A:6]

English Horn

English Horn [B:3-G:6] down P:5 [E:3-C:6]

Clarinet

Clarinet [E:3-C:7] down M:2 [D:3-Bb:6]

Clarinet [E:3-C:7] down m:3 [C#:3-A:6]

Clarinet [E:3-C:7] up M:2 [F#:3-D:7]

Clarinet [E:3-C:7] up m:3 [G:3-Eb:7]

Bass Clarinet [Eb:3-G:6] down M:9 [Db:2-F:5]

Basset Horn

Basset Horn [C:3-G:6] down P:5 [F:2-C:6]

Bassoon

Bassoon [Bb:1-Eb:5]

Contrabassoon

Contrabassoon [Bb:1-Bb:4] down P:8 [Bb:0-Bb:3]

Saxaphone

Soprano Saxaphone [Bb:3-G:6] down M:2 [Ab:3-F:6]

Alto Saxaphone [Bb:3-G:6] down M:6 [Db:3-Bb:5]

Tenor Saxaphone [Bb:3-G:6] down M:9 [Ab:2-F:5]

Baritone Saxaphone [Bb:3-G:6] down M:13 [Db:2-Bb:4]

Bass Saxaphone [Bb:3-G:6] down M:17 [Gb:1-Eb:4]

Brass

Horn

Horn [F#:2-C:6] down P:5 [B:1-F:5]

Tuba

Tuba [D:1-F:4]

Tenor Tuba [Bb:1-Bb:4] down M:2 [Ab:1-Ab:4]

Tenor Wagner Tuba [C:3-G:5] down M:2 [Bb:2-F:5]

Bass Wagner Tuba [F:2-D:5] down P:5 [Bb:1-G:4]

Trumpet

Trumpet [F#:3-D:6]

Trumpet in Bb [F#:3-D:6] down M:2 [E:3-C:6]

Trumpet in A [F#:3-D:6] down m:3 [D#:3-B:5]

Trumpet in G [F#:3-D:6] up P:5 [C#:4-A:6]

Trumpet in F [F#:3-D:6] up P:4 [B:3-G:6]

Trumpet in E [F#:3-D:6] up M:3 [A#:3-F#:6]

Trumpet in Eb [F#:3-D:6] up m:3 [A:3-F:6]

Trumpet in D [F#:3-D:6] up M:2 [G#:3-E:6]

Piccolo Trumpet in Bb [F#:3-G:5] up m:7 [E:4-F:6]

Piccolo Trumpet in A [F#:3-G:5] up M:6 [D#:4-E:6]

Trombone

Bass Trombone [Bb:1-Bb:4]

Contrabass Trombone [Ab:0-C:5]

Percussion

Timpini

Timpini 20 [F:3-C:4]

Timpini 23 [D:3-A:3]

Timpini 26=25 [Bb:2-F:3]

Timpini 29-28 [F:2-C:3]

Timpini 32-30 [D:2-A:2]

Xylophone

Xylophone [F:3-C:7] up P:8 [F:4-C:8]

Marimba

Marimba [C:2-C:7]

Glockenspiel

Glockenspiel [G:3-C:6] up P:15 [G:5-C:8]

Vibraphone

Vibraphone [F:3-F:6]

Chimes

Chimes [C:4-F:5]

Guitar

Guitar [E:3-E:6] down P:8 [E:2-E:5]

Harp

Harp [Cb:1-F#:7]

Keyboard

Piano

Piano [A:0-C:8]

Celesta

Celesta [C:3-C:7]

Harpsichord

Harpsichord [F:1-F:6]

Harmonium

Harmonium [F:1-F:6]

Pipe Organ

Pipe Organ [C:2-C:7]

- InstrumentClass - ci permette di ottenere i nomi delle classi strumentali presenti nel catalogo.

classi = c.instrument_classes()

for i in classi:

print(i)

Strings Woodwinds Brass Percussion Keyboard

e i nomi dalle famiglie strumentali in esse contenute.

classi = c.instrument_classes()

for i in classi:

fam = i.families

print('---------------')

for i in fam:

print(i)

--------------- Violin Viola Cello Double Bass --------------- Piccolo Flute Oboe English Horn Clarinet Basset Horn Bassoon Contrabassoon Saxaphone --------------- Horn Tuba Trumpet Trombone --------------- Timpini Xylophone Marimba Glockenspiel Vibraphone Chimes Guitar Harp --------------- Piano Celesta Harpsichord Harmonium Pipe Organ

- InstrumentFamily - ci permette di ottenere informazioni relative a strumenti appartenenti ad una singola famiglia strumentale.

insts = c.get_instruments("Trumpet")

for i in insts:

print(i)

Trumpet [F#:3-D:6] Trumpet in Bb [F#:3-D:6] down M:2 [E:3-C:6] Trumpet in A [F#:3-D:6] down m:3 [D#:3-B:5] Trumpet in G [F#:3-D:6] up P:5 [C#:4-A:6] Trumpet in F [F#:3-D:6] up P:4 [B:3-G:6] Trumpet in E [F#:3-D:6] up M:3 [A#:3-F#:6] Trumpet in Eb [F#:3-D:6] up m:3 [A:3-F:6] Trumpet in D [F#:3-D:6] up M:2 [G#:3-E:6] Piccolo Trumpet in Bb [F#:3-G:5] up m:7 [E:4-F:6] Piccolo Trumpet in A [F#:3-G:5] up M:6 [D#:4-E:6]

- Instrument - ci permette di ottenere informazioni relative ai singoli strumenti e alle possibili articolazioni.

inst = c.get_instrument("Trumpet in Bb")

print(inst)

print('---------------')

art = inst.get_articulations()

for i in art:

print(i)

Trumpet in Bb [F#:3-D:6] down M:2 [E:3-C:6] --------------- Staccato Marcato Tenuto Legato

Ecco lo schema della struttura ad albero (tree structure) impiegata:

E il relativo schema semplificato della sintassi XML.

<InstrumentCatalog>

<InstrumentClass>

<InstrumentFamily>

<Instrument>

</Instrument>

</InstrumentFamily>

</InstrumentClass>

<InstrumentCatalog>

Approfondimanto sul Formato XML

Musica ¶

! /Applications/Frescobaldi.app/Contents/MacOS/Frescobaldi

qt.qpa.fonts: Populating font family aliases took 122 ms. Replace uses of missing font family "Monospace" with one that exists to avoid this cost.

\version "2.24.3"

\language "english"

\relative c'' {c8 -. c-- c-> c-! c-_ r4.}

Ornamenti

\relative c'' {c4\prall c\mordent c2\trill c\turn c\reverseturn}

Corone o fermate

\relative c'' {c2\shortfermata c\fermata c\longfermata c\verylongfermata}

Segni specifici

\relative c'' {c2\upbow c\downbow c\flageolet c\snappizzicato c\open c\stopped}

Segni di ripetizione

\relative c'' {c2\segno c\coda}

\relative c' { <c e g c>1\arpeggio }

\relative c''{

d1\startTrillSpan

d1

c2\stopTrillSpan

r2

}

Approfondimento sui Segni di espressione

Suono ¶

Il tipo di strumento musicale che ha prodotto un suono è riconosciuto grazie al suo specifico timbro.

In questo paragrafo accenneremo all'utilizzo base di alcuni strumenti informatici attraverso i quali possiamo modificare il timbro.

Filtri ¶

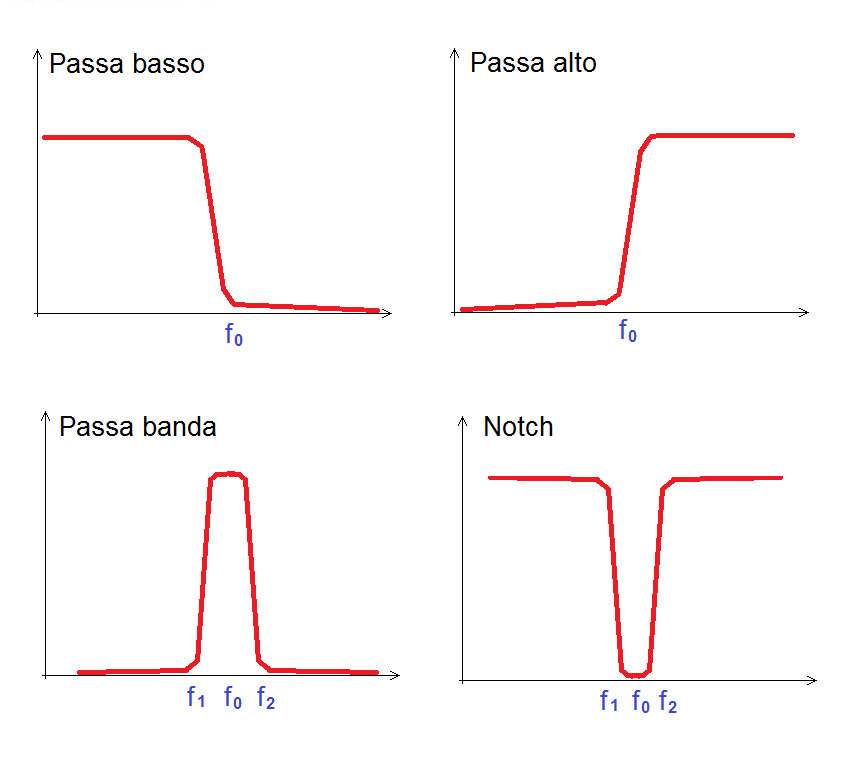

Possono solo attenuare le frequenze di uno spettro sonoro in base alla loro tipologia.

- Filtri ideali - solo digitali con FFT.

- Filtri reali - sia analogici che digitali.

Diversi tipi:

- Passa basso - Audacity $\rightarrow$ Effetti $\rightarrow$ Dominic Mazzoni

- frequenza di taglio (hz).

- pendenza (dB/oct).

- (risonanza - Q) o fattore di merito.

- Passa alto - Audacity $\rightarrow$ Effetti $\rightarrow$ Dominic Mazzoni

- frequenza di taglio (hz)

- pendenza (dB/oct)

- (risonanza - Q) o fattore di merito.

- Passa banda

- frequenza centrale (hz)

- Quality factor (Q) - frequenza_centrale / larghezza_di_banda

- Elimina banda

- frequenza centrale (hz)

- Quality factor (Q) - frequenza_centrale / larghezza_di_banda

- Passa tutto

- frequenza con sfasamento di 90* (hz)

Possiamo utilizzarli in due configurazioni.

- A cascata - modificano l'ordine del filtro.

- In parallelo - scolpiscono lo spettro.

Equalizzatori ¶

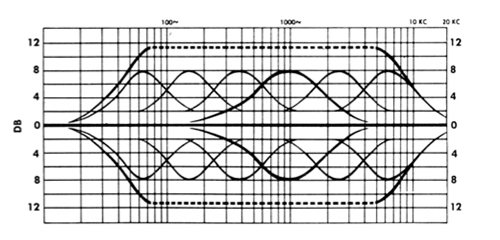

Possono sia attenuare che amplificare le frequenze di uno spettro sonoro in base alla loro tipologia.

Si differenziano dai filtri in quanto il taglio delle frequenze è più morbido

Sono chiamati anche Shelv filters.

Sono formati da diversi tipi:

- Low shelf (filtro a scaffale)

- frequenza di taglio (hz).

- pendenza (dB/oct).

- guadagno/attenuazione (dB)

- High shelf (filtro a scaffale)

- frequenza di taglio (hz)

- pendenza (dB/oct)

- guadagno/attenuazione (dB)

- Peak (filtro a campana)

- frequenza centrale (hz)

- Quality factor (Q) - frequenza_centrale / larghezza_di_banda

- guadagno/attenuazione (dB)

- Notch (filtro a campana)

- frequenza centrale (hz)

- Quality factor (Q) - frequenza_centrale / larghezza_di_banda

- guadagno/attenuazione (dB)

Negli equalizzatori i filtri sono tipicamante in parallelo e generalm,ente configurati secondo quattro tipologie.

Parametrici - controlliamo frequenza, pendenza e guadagno di ogni singolo filtro. Audacity $\rightarrow$ Effetti $\rightarrow$ EQ e Filtri $\rightarrow$ EQ curva del filtro

Semi parametrici - controlliamo frequenza e guadagno di ogni singolo filtro mentre la endenza è fissa.

Non parametrici - controlliamo guadagno di ogni singolo filtro mentre frequenze e pendenze sono fisse.

Grafici - Audacity $\rightarrow$ Effetti $\rightarrow$ EQ e Filtri $\rightarrow$ EQ grafico

Possiamo sperimentare le diverse tipologie di filtri ed equalizzatori con Audacity.

- Lanciare Audacity.

- Aggiungere una traccia mono $\rightarrow$ Tracce $\rightarrow$ Aggiungi traccia $\rightarrow$ Mono

- Generare 30 secondi di rumore bianco $\rightarrow$ Genera $\rightarrow$ Rumore

- Selezionare una porzione di suono.

- Applicare i diversi tipi di filtri ed osservare lo spettrogramma.

Ripetere le operazioni sostituendo il rumore bianco con un soundfile.

Nello svolgere questi test chiedersi sempre come cambia la percezione e se e come cambia il significato del testo sonoro modificato.