Determinismo

La sillaba, nel campo letterario, deve aggregarsi ad altre sillabe per formare il più piccolo organismo avente senso compiuto: la parola, così dall’unione di più tempi primi nasce il piede musicale. (R.Dionisi)

Concezione

Nel linguaggio filosofico e scientifico il determinismo è una concezione secondo la quale gli accadimenti della realtà metafisica, fisica o morale sono reciprocamente connessi in modo necessario e invariabile. In particolare, riguarda il rapporto di necessità tra causa ed effetto, tra legge e fenomeno, per cui, data una causa o una legge, non può che prodursi in modo necessario e univoco quell’effetto o quel fenomeno specifico. In musica una procedura di questo tipo genera dunque materiali sempre uguali, anche estremamente complessi, senza utilizzare operazioni aleatorie. Se nel comporre un brano compiamo una scelta di questo tipo ci troviamo di fronte a due possibilità:

- possiamo avvalerci del libero arbitrio e scegliere a nostro insindacabile giudizio tutti i parametri (non a caso ma secondo una precisa volontà).

- possiamo seguire o creare sistemi di regole per generare oppure trasformare una parte o tutti i parametri.

Ricordiamo che questa secondo tipo di procedura necessita di parametri in input che, seguendo regole specificate al suo interno, generano altri parametri in output. I parametri in input, chiamati anche data seed, possono essere scelti liberamente oppure essere il risultato di un’altra procedura (catena procedurale). I risultati in output cambiano solamente al cambiare dei valori in input.

Libero arbitrio

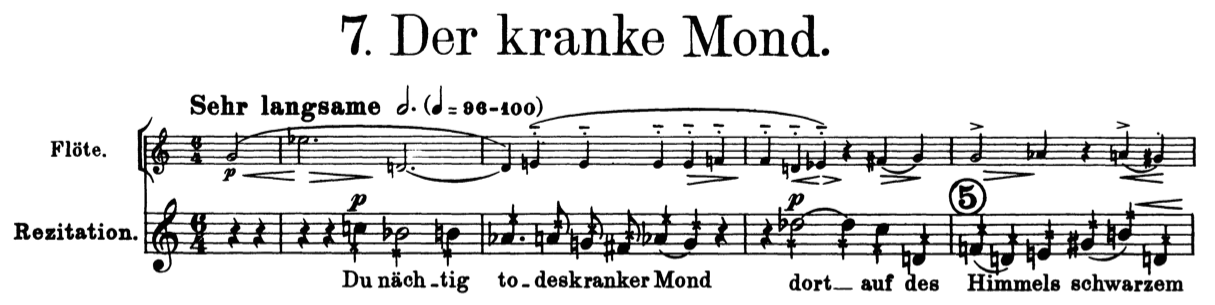

Questa procedura può sembrare la più semplice. In realtà è la più complessa in quanto non è formalizzabile. La sua riuscita dipende esclusivamente dalla determinazione, dal vissuto e da un elevato livello di coscienza dell’autore. Presuppone una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo esterno con cui siamo in rapporto, della propria identità e del complesso delle proprie attività interiori. Questo perchè la veicolazione dell’idea musicale non può, in questo caso per definizione, passare attraverso regole condivise da chi crea, eventualmente chi esegue e chi ascolta. Prestiamo attenzione inoltre a non confondere questa procedura con lo scrivere musica ”a mano”, come scegliere gli accordi di una canzone cercandoli sulla chitarra oppure il tema di una Sonata o il soggetto di una Fuga al pianoforte. Questi processi appartengono alla categoria successiva, in quanto sottointendono regole appartenenti a un sistema armonico o modale. Sistemi che sono stati inconsciamente metabolizzati dalle orecchie e dal cervello degli ascoltatori occidentali a causa del processo di sedimentazione culturale occorso in questa parte del mondo negli ultimi due milllenni. Se scegliamo questa procedura dobbiamo anzi prestare attenzione nell’evitare qualsiasi rimando mnemonico a questi o ad altri sistemi. Idealmente a-tematica e a-motivica, nella forma di linea continua infinita sempre cangiante. Senza sviluppi, variazioni percettibili o riprese. E’ forse la procedura più vicina all’ espressione pura. Non mediata. Per estrema coerenza potremmo affermare che l’unico modo di affrontarla sia l’ improvvisazione totale, intesa come unico e irripetibile momento di comunicazione tra compositore-interprete e ascoltatore, dove proprio nella sua unicità performativa sta la forza di non sedimentazione in linguaggio condiviso, in quanto ad ogni esecuzione differente. Se invece, come capita a volte nella vita siamo un po più indulgenti con noi stessi, possiamo considerare come modello di questo processo alcuni numeri del Pierrot Lunaire op. 21 di A.Schoenberg.

Sono a-tonali, ovvero privi di tonalità, ma non a-motivici. Non seguono regole tonali, ma neanche dodecafoniche o modali. Sono semplici successioni e sovrapposizioni di suoni organizzate secondo la sensibilità dell’autore, tesa a rappresentare un’idea. In questa procedura idealmente la generazione del materiale coincide con la variazione, ovvero dovrebbe esserci una continua generazione di nuovo materiale intesa come assenza di variazione.

Sequenze in Max

Prima di proseguire nell'ambito del linguaggio sonoro vediamo come realizzare sequenze di note musicali in libero arbitrio con Max. Ricordiamo che in realtà stiamo trattando e manipolando solamente liste di numeri (sequenze numeriche o numeric strams), che se incluse in determinati ranges possono rappresentare parametri legati al suono o, come in questo caso al linguaggio musicale.

Possiamo vedere la stessa tecnica realizzata in SuperCollider in questo Capitolo dove le liste di valori nei message box sono sostituite da Array.

Regole e teorie

Se pensiamo all’evoluzione della musica occidentale, la procedura descritta nel paragrafo precedente è una posizione assunta (o raggiunta) solo nel corso del novecento. Possiamo sotto certi aspetti considerarlo il punto di arrivo ultimo nello sviluppo storico di una civiltà musicale, la libertà assoluta intesa non come vuoto ma come contenitore di tutte le regole possibili. Dalle origini e fino a quel punto per contro, i compositori e i teorici musicali hanno sempre sentito la necessità di formalizzare in regole la successione o la sovrapposizione di suoni e silenzi, ovvero creare la grammatica di un linguaggio. Questi dettami potevano essere comuni a più espressioni artistiche come nell’antichità (poesia, musica e danza), oppure essere estremamente specifici e rigorosi come nel seralismo integrale, potevano lasciare ampi margini di scelta individuale come nei sistemi armonici e contrappuntistici, oppure essere dipendenti dallo stato interno del sistema stesso come nei brani costruiti seguendo il modello degli automi a stati finiti. Alcune idee, alcune regole e alcune tecniche sono rimaste immutate nel corso dei secoli, altre hanno subito modifiche radicali. Alcune si sono sviluppate, altre sono state de-contestualizzate e applicate a nuovi parametri, diversi da quelli per i quali erano state formulate. Altre ancora sono state negate o semplicemente ignorate, in quanto non sempre i musicisti hanno avuto a disposizione radio, televisione, dischi e il web per informarsi su quello che i loro colleghi dall’altra parte delle terre conosciute stavano facendo. Il percorso storico-grammaticale non è stato sempre lineare. Proprio grazie a questa non linearità e ad altre innumerevoli questioni, prima tra tutte l’esaurirsi delle possibilità offerte in senso evoluzionistico dal sistema modale/tonale, oggi abbiamo la capacità di osservare tutti i sistemi di regole musicali del passato in modo idealmente equidistante e possiamo scegliere quello che più si presta alla migliore realizzazione di un’idea musicale. Se ad esempio vogliamo scrivere una canzone pop con una una bella melodia e una ritmica marcata a sostenerla possiamo usare elementi armonico-melodici derivati dal sistema modale o tonale, e una successione di variazioni ritmiche derivate da un solo pattern molto caratterizzato. In questo caso si può rivelare una scelta migliore rispetto a un sistema stocastico di controllo pseudo-casuale di altezze microtonali e distribuzioni temporali autogenerative. Se per contro la nostra intenzione è quella di creare un soundscape continuo e continuamente cangiante, per una fruizione di tipo installativo, non legata a precisi temi motivici, la seconda opzione probabilmente costituisce una soluzione migliore della prima nella veicolazione di questo tipo di idea musicale. Oggi possiamo anche inventare nuovi sistemi di regole, pensati per nuovi modi di fare musica o qualsiasi altra forma d’arte sonora. Questi sistemi possono essere strettamente personali o fortemente legati alla singola creazione, possono essere condivisi oppure essere presi in prestito da altre culture più o meno esotiche e piegati ai notri punti di vista. Tenendo sempre ben presente lo scopo finale, ovvero la ricerca di nuove modalità espressive necessarie alla comunicazione delle nostre idee sonore o musicali. Per fugare ogni dubbio su questo concetto riporto l’incipit dell’appendice di alcune edizioni delle Lezioni americane di I.Calvino intitolato "Cominciare e finire".

[...]”cominciare a scrivere un romanzo. E questo è il momento della scelta: ci è offerta la possibilità di dire tutto, in tutti i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un modo particolare. Il punto di partenza [...] sarà dunque questo momento decisivo per lo scrittore: il distacco dalla potenzialità illimitata e multiforme per incontrare qualcosa che ancora non esiste ma che potrà esistere solo accettando dei limiti e delle regole. Fino al momento precedente a quello in cui cominciamo a scrivere, abbiamo a nostra disposizione il mondo, una somma di informazioni, di esperienze, di valori - il mon- do dato in blocco, senza un prima né un poi, il mondo come memoria individuale e come potenzialità implicita; e noi vogliamo estrarre da questo mondo un discorso, un racconto, un sentimento: o forse più esattamente vogliamo compiere un’operazione che ci permetta di situarci in questo mondo. Abbiamo a disposizione tutti i linguaggi: quelli elaborati dalla letteratura, gli stili in cui si sono espressi civiltà e individui nei vari secoli e paesi, e anche i linguaggi elaborati dalle discipline più varie, finalizzati a raggiungere le più varie forme di conoscenza: e noi vogliamo estrarne il linguaggio adatto a dire ciò che vogliamo dire, il linguaggio che è ciò che vogliamo dire.”[...]

La ricerca di questo linguaggio deve essere effettuata in un contesto di estrema coerenza, in quanto la totale libertà di scelta lo impone. Scelte non opportune e un’eccessiva frammentazione linguistica, sia all’interno della stessa opera, sia come dato auditivo-biologico oggettivo dei nostri tempi possono infatti portare a un indebolimento del messaggio musicale che vogliamo trasmettere. In nessun’epoca del passato le nostre orecchie e i nostri sensi sono stati bombardati continuamente da ogni tipo di suono e ogni tipo di linguaggio provenienti dai media più disparati come avviene nel nostro quotidiano. Occorre dunque avere idee molto precise e possedere gli strumenti necessari per poter scegliere il miglior modo di trasmetterle; avere inoltre un’approfondita coscienza e conoscenza sia delle regole e tecniche musicali usate in passato che delle condizioni e dei concetti che hanno portato alla loro formulazione. Per questo motivo nei prossimi capitoli e paragrafi prenderemo come esempio alcuni insiemi di regole che hanno fatto capolino nell storia, ognuno rappresentativo di particolari esigenze espressive e di pensieri musicali differenti. La trattazione degli argomenti non vuole avere nè scopi musicologici nè tantomeno storico-musicali, non vuole illustrare modelli da imitare o replicare in modo a-critico e neanche confutare alcuna teoria. Vuole semplicemente offrire spunti di riflessione utili alla formazione di un bagaglio culturale personale, condizione necessaria in un processo di elaborazione di un pensiero musicale proprioe cosciente.